Nach unserer ersten Berührung in Mali mit dem schwarzen Westafrika, ging es nun mit der Fahrt nach Guinea, Sierra Leone und Liberia nun richtig „tief“ hinein.

Alle Ländern sind in den letzten Jahren nicht gerade besonders positiv in den Medien aufgefallen. Nur um einige Stichworte zu nennen: Bürgerkriege, Blutdiamanten, Ebola, etc....

Auch wenn es um das Thema Korruption geht, dann „spielen sie alle in der obersten Weltspitze“ mit.

Einige Unterschiede gab es dann im weiteren Verlauf aber schon. Während Guinea noch zum frankophonen Sprachbereich gehört, sollten wir uns in Sierra Leone und Liberia wieder sprachlich verständigen können. Dort wird Englisch, bzw. mit Creol eine Art davon, gesprochen. Das in Sierra Leone und Liberia die englische Sprache dominiert folgt aus dem Umstand, dass viele ehemalige und befreite Sklaven im 19.ten Jahrhundert aus Amerika in diese Region zurückgeführt worden sind. Wer den Film „Amistad“ von Steven Spielberg gesehen hat, der wird sich evtl. auch an den Anführer der Sklavenrevolte Senghe Pieh „Cinque“ erinnern. Er gehörte zum Volk der Mende und wurde im heutigen Sierra Leone gefangen genommen. Dorthin brachte man ihn nach seiner Freilassung auch zurück.

Generell ist die Versorgungslage ziemlich bescheiden. Das Einzige was es immer gab, waren Eier und Obst z.B. Wassermelone, Ananas. Etwas besser ist es in den jeweiligen Hauptstädten. Dort kann man für teilweise viel Geld in den wenigen Supermärkten sein Glück versuchen. Wie meist auch alles andere, was mit Import/Export zu tun hat, sind diese Geschäfte und Immobilien weitest gehend in libanesischer Hand. Es für uns als Außenstehende schon beeindruckend, wie weit und eng diese Händlernation in allen westafrikanischen Ländern vernetzt ist. Während bei den Libanesen das berühmte „große Rad“ in dieser Region gedreht wird, sitzen viele junge (farbige) Leute „auf gepackten Koffern“ und warten auf eine Gelegenheit der „Einladung von Frau Merkel Folge zu leisten“. Entsprechend oft wurden wir angesprochen, wie man am besten schnell nach Deutschland kommt, etc. Der Hinweis, dass die deutsche Sprache vor Ort und ein gewisses Niveau an Lesen und Schreiben „hilfreich“ wäre, wurde allerdings mit großer Verwunderung ungläubig aufgenommen.

Allgemein ist die Infrastruktur in allen Bereichen äußerst schwach. In weiten Gebieten der Länder gibt es keinen Strom und auch kaum eine Möglichkeit bei Banken, o.ä. Geld zu tauschen. Wenn überhaupt gibt es ATM's generell nur in den Hauptstädten Conakry, Freetown und Monrovia. Sofern der ATM Geld hergibt, liegt bei den beiden erstgenannten Städten das Maximum bei ca. € 40 (!). Die Gebühren machen dann noch einmal bis zu 40 – 50 % aus! Größere Einkäufe sind damit praktisch unmöglich und bedürfen schon größerer Planung, bzw. Cashreserven in z.B. U$.

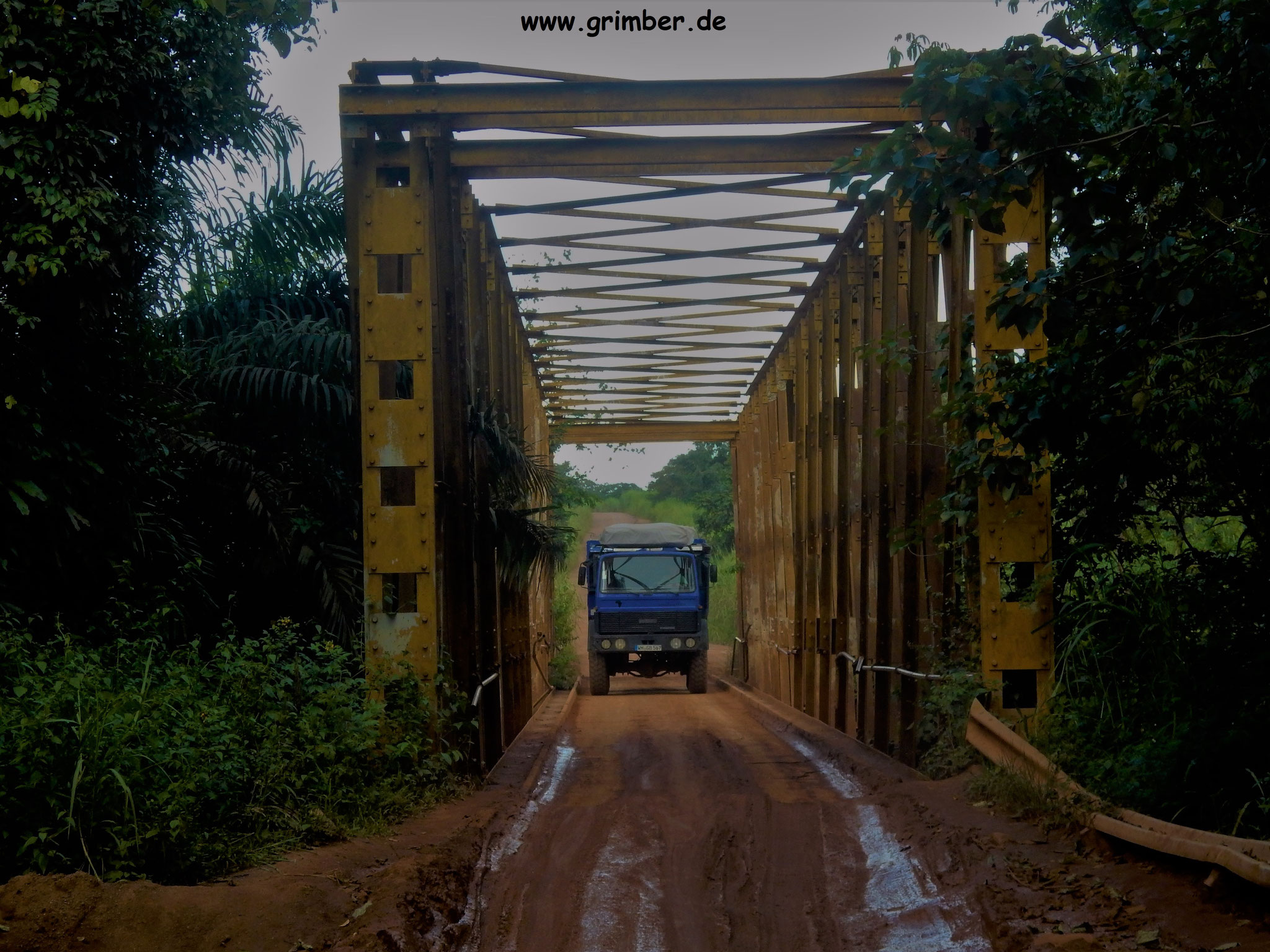

Das Verkehrsnetz besteht abseits der meist einzigen, nur teilweise asphaltierten, Hauptverkehrsachse nur aus ziemlich leidlich erhaltenen offroad Pisten, die einem Fahrzeug so ziemlich alles abverlangen.

Guinea

Von Mali kommend freut man sich noch über die anfangs von Chinesen geteerte Straße. Sobald man allerdings von der direkten Route zur Hauptstadt Conakry abweicht, muss man auch außerhalb der Regenzeit mit ziemlich üblen Pisten rechnen. Unsere erste harte Bewährungsprobe hatten wir von der Stadt Kankan nach Kissigoudou, im sogenannten Guinee Forestiere/Waldguinea. War diese, in dieser dichten Waldregion, auf der Michelinkarte noch als eine dicke rote Straße verzeichnet, ist es in der Wirklichkeit eine von tiefen Regenrinnen, Löchern, etc. übersäte Erdpiste. Diese Strecke kostete uns ca. 3 Tage. Unser Dachgepäckträger machte letztlich jede Bewegung nach links und rechts mit, so dass wir befürchten mußten, dass er sich irgendwann bei einem größeren Loch „von uns verabschieden“ würde. So sehr war die Kunststoffbeschichtung auf den Querbarren durch die ständige Schaukelei durchgescheuert.

Dörfer, die wir in diesem spärlich bevölkerten Gebiet passierten, bestanden aus wenigen Lehmhütten mit Strohdächern, ohne jegliche Infrastruktur weit und breit. Wir hatten ohnehin den Eindruck, dass das meiste Leben jenseits der befahrbaren Pisten irgendwo im Busch ablief. Die Menschen haben dort ihre Hütten und laufen dann mit ihren Macheten, Äxten, etc. irgendwo einen kleinen Pfad in den Busch und waren nicht mehr gesehen oder erschienen plötzlich aus dem Nichts heraus auf. Manchmal tauchten sie auch ganz plötzlich mit „Bushmeat“ auf. Einmal wurde uns eine Art toter Biber angeboten! Neee......da waren wir wohl nicht die richtige Kundschaft! ;-)

Trotz der Distanz zu größeren Städten – oder gerade deshalb - wurden wir in den Dörfern immer sehr freundlich begrüßt. Irgendwann tat einem der Arm vom vielen Winken schon richtig weh.

Hier irgendwo war wohl auch der vermutete Ausbruchsherd von Ebola. Entsprechend kurios wirkten dann auch Einheimische auf Motorrädern, die uns mit – nun als „alltägliche“ Kleidung zweckentfremdete – dicken Ebola Schutzanzügen begegneten. Noch einen Helm drauf und man hätte sie auch in ein Space Shuttle stecken können. Wie man bei den Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit so etwas freiwillig anzieht ist uns ein Rätsel geblieben.

Sobald man auf die „besseren“ Hauptverkehrsstraßen kommt (wir erinnern uns: von Chinesen erbaut und mit einem Hauch Asphalt versehen!), wird man auch mit diversen Checkpoints der Polizei und ähnlichem konfrontiert. Spätestens hier holt einen der schlechte Ruf Guineas, als eines der korruptesten Länder dieses Planeten, ein (zu dem Zeitpunkt war Nigeria noch weit entfernt!). Allerdings lief es bei uns in der Regel – bis auf eine Ausnahme – relativ korrekt ab. Man muss seine Papiere nur entsprechend vollständig vorbereitet haben und den Polizisten keine Angriffsfläche bieten. Uns kam es wie bei einem strategischen Spiel vor, wobei die „angreifende Mannschaft“ (die Polizisten, etc.) versuchen, eine Lücke bei der „verteidigenden Mannschaft“ (uns) zu finden.

So wurde natürlich erst einmal das Visa gründlich geprüft. Danach geht es weiter zur Autoversicherung für den westafrikanischen Geltungsbereich, dem Führerschein (immer nur von Thomas, auch wenn Claudia am Steuer sass!), dem KFZ Schein, etc. Da wir natürlich gut präpariert waren, wurde in der Regel die Laune des Beamten nicht besser und er versuchte sein Glück weiter mit den Zolldokumenten für das Fahrzeug (Carnet – ganz wichtig!) und dem Impfbuch. Als letzter Triumph wurde manchmal auch noch nach dem Warndreieck, Feuerlöscher und Warnweste gefragt. Aber dumm gelaufen...wir hatten immer alles in Griffweite hinter dem Fahrersitz ! ;-)

Ein allzu forscher und ziemlich übereifriger junger Polizist meinte einmal zu Thomas, dass seine Sandalen nicht richtig sitzen würden. Da hat aber sein Vorgesetzter eingegriffen, seinen Untergebenen zurückgepfiffen und uns ein „Bonne voyage“ gewünscht.

Bei einem Checkpoint bei der Stadt Faranah hat man allerdings keinen Hehl draus gemacht, dass man nur auf Geld aus war. Nach Prüfung der Dokumente war die Antwort nur lapidar „ Documents good – but make me motivated! Give money!“ Auf gut Deutsch: er wollte Geld sehen, damit er motiviert genug sein würde, uns durch den Checkpoint fahren zu lassen. Darauf haben wir uns aber nicht eingelassen. Neben dem geradeso herausgebrachten Standardsatz „Je ne parle pas francois“, kamen nun unsere Frasen wie „We love Africa!“, „This is not good for the people of Africa!“, „No money, because of no ATM in this country“, usw. So ging das eine Weile hin- und her. Thomas musste immer wieder einem Beamten abseits der Straße folgen, wo er mit den Worten „Dollar“, „Money“, etc. angebettelt wurde. Irgendwann wurde auch ein etwas Englisch sprechender Passant hinzu gezogen. Der durfte dann das Ganze noch einmal ins Französische übersetzen und auch den Hinweis, dass „wir kein Problem haben hier bis Weihnachten zu stehen..... Geld gibt es nicht!!" Auch dieses war natürlich nicht gut für die allgemeine Stimmung. Aber nach ca. 30 – 40 min rumgeeiere, wurden wir mit einer ärgerlichen Gestik aufgefordert schnell zu verschwinden.

Unser Fazit: Ja, auch als Tourist kommt man mit dem Thema Korruption und Wegelagerer in Berührung. In der Regel sind aber alle sehr freundlich und wenn man keine Angriffsflächen bietet, bleibt man davon unbehelligt.

Landschaftlich hat Guinea auch im Hochland eine Menge zu bieten. Im regenreichen sogenannten Fouta Djallon entspringen einige der größten Flüsse Westafrikas, wie z.B. der Senegal und Niger. Man kann dort sehr viele Wasserfälle besuchen und Trekkingtouren machen. Guter Ausgangspunkt für solche Unternehmungen ist die Stadt Labe, die die zweitgrößte des Landes ist. Dort gab es sogar eine Bank mit ATM (!) und ein Hotel, welches teilweise von einem Italiener geführt wird und - man höre und staune – Pizza anbietet! Um dort hinzukommen, muss man leider Straßen benutzen, die – wie sollte es anders sein - von Chinesen erbaut worden ist. D.h. in der Realität räumt China die Bodenschätze und andere Ressourcen in diesen Ländern ab und als „Ausgleich“ baut man minderwertige Straßen und spätestens nach der nächsten Regenzeit ziemlich zerstört sind, so dass man im Slalomstil um die Löcher herum kurven muss. Das ist typisch für weite Teile des Landes, wenn man mal auf „Asphaltstraßen“ treffen sollte.

Während scheinbar die eine Hälfte der Bevölkerung von Guinea sich irgendwo draußen im Bergland oder im Busch verläuft, scheint sich die andere Hälfte in Conakry, der Hauptstadt Guineas versammelt zu haben. Entsprechend überbevölkert, chaotisch und vermüllt ist die Stadt. Die angeblich nur ca. 2 Mio Einwohner zählende Stadt liegt auf einer langen Halbinsel und ist nur auf einer Zufahrtsstraße erreichbar. Das verschlimmert den Verkehr noch einmal erheblich. Hier gilt es Nerven zu bewahren. Als LKW ist die linke Überholspur zu benutzen, um nicht plötzlich stehenbleibenden Taxis, etc. hinten drauf oder bei einem der vielen Verkaufsstände die Ware platt zufahren. Auch gelten hier wohl eher die deutschen Autoscooter Regeln. Ansonsten lässt es sich wohl nicht erklären, dass die Autos einem auf der eigenen Fahrspur immer wieder entgegen kommen.

Den Höhepunkt des Drecks erlebten wir am „Stadtstrand“. Dort, wo ohne Übertreibung der Müll teilweise sich kniehoch auftürmt und die Kinder, aber auch Fußballmannschaften, ihr Training oder Spiele austragen! Das passiert in der Regel barfuß!

Auch hier ist das Thema Ebola noch aktuell. Man sieht ziemlich häufig entsprechende Hinweis- und Warnschilder.

Wenn man sich bislang versorgungstechnisch und insbesondere finanztechnisch im Niemandsland bewegt hat, wurde die Situation hier etwas erträglicher. Es gibt in Conakry einige von Libanesen geführte Supermärkte mit entsprechenden teuren Importpreisen und auch einige Geldinstitute. Das Thema ATM, Tauschen von ausländischer Währung, etc. ist allerdings auch hier ein „unbekanntes Wesen“. Für das Visa für Sierra Leone mussten wir z.B. die entsprechenden Gebühren in U$ überweisen. Allerdings ist es praktisch unmöglich eine Bank zu finden, die sich mit dem Thema „Fremdwährung eintauschen“, „Fremdwährung entgegen nehmen“, etc. auskennt, geschweige eine Überweisung auf ein Konto durchführen kann. Wer Geld tauschen will, sollte beim örtlichen Krämerladen nachfragen.

Der Betrag, den man bei einem ATM von seiner Kreditkarte bekommen kann, überschreitet kaum dem Gegenwert von € 40! Dazu kamen, wie bereits oben beschrieben, die unverschämten Gebühren. Unser Fazit im nachhinein: Am besten Bargeld in U$ und € mitzunehmen und irgendwo vor Ort zu tauschen!

Da sind wir auch schon fast beim nächsten Land. Je weiter wir nach Osten zum nächsten Nachbarn kamen, desto schlechter wurden auch die Pisten! Erst wenn man diesen zähen Pistenabschnitt bis zur Grenze geschafft hat, bekommt man wieder "festen Boden" unter dem Fahrzeug.

Sierra Leone:

Nachdem auf der Guinea Seite die Straße bis zum letzten Meter recht abenteuerlich war, begrüßte uns Sierra Leone sofort mit einer super asphaltierten Straße, die uns bis Freetown bringen sollte. Und …..ENGLISCH ! Man spricht Englisch ! Auch wenn es manchmal sehr gewöhnungsbedürftig ist, man versteht wieder jemanden, bzw. wird verstanden. Hier spricht man auch mal ganz gerne das sogenannte Creol Englisch. Auch sind einige Redewendungen für den Neuankömmling gewöhnungsbedürftig. So können wir am Grenzübergang - als auch an diversen Checkpoints - die Frage „nach unserer Mission“ („What is your mission?“) nicht so ganz einordnen. „Nein, wir sind keine Soldaten, Missionare, etc.... sondern einfach nur Touristen!“ ;-) Das Missverständnis produzierte natürlich einige Heiterkeit bei den Einheimischen. Die Frage zielte natürlich darauf ab, was wir hier machen. Tourismus ist in diesen Tagen in dieser Weltgegend noch nicht gerade zum Alltag geworden. Trotzdem sind die Leute von Sierra Leone alle irgendwie lustig und locker drauf und es erinnert an die Lockerheit der Karibik. Das war für uns insbesondere bemerkenswert, wenn man sich etwas mit der ziemlich blutigen jüngeren Vergangenheit beschäftigt hat. Der eine oder andere wird sich sicherlich noch an die Nachrichten aus den 1990ern über Kindersoldaten, mit Macheten abgeschlagene Hände, diverse wirre Warlords (z.B. Charles Taylor), die seltsamen Machenschaften „privater Sicherheitsfirmen“ (Execute Outcomes, Aegis Defence Services, etc.), Blutdiamanten (siehe auch dem Film „Blood diamonds“), etc. erinnern....

Nach den anstrengenden offroad Tagen in Guinea lechzten wir ziemlich nach Erholung am Strand! Da hat Sierra Leone einige der schönsten Strände unseres Planeten zu bieten! Wer die traumhaften weißen, golden oder auch silbersandfarbenen Strände vom z.B. „Bureh Beach“ oder „River No 2“ einmal genießen durfte, der lässt die Karibik in Zukunft links liegen!

Freetown mit seinem etwas „absolut chaotischen englisch angehauchten karibischen“ Flair kann man mögen – oder auch nicht! Claudia's Lieblingsstadt wurde der Besuch sicherlich nicht! Da sie bereits am Vortag sich am Strand unwohl zu fühlen begann und leichtes Fieber hatte, befürchteten wir schon das Schlimmste – MALARIA! Malaria ist nicht „wirklich schlimm“ - sofern man keine Zeit verliert und sofort seine Medikamente einnimmt. Gesagt getan! Wer nun denkt es wird nach der Einnahme alles gut …. der hat die Rechnung ohne die ziemlich üblen Nebenwirkungen gemacht! Claudia „genoß“ die nächsten 2 – 3 Tage alle möglichen „Hinweise“ des Beipackzettels! Kopfschmerzen, Übelkeit, Benommenheit, Schwindel und zu guter Letzt Panikattacken, als wir mitten im (zu)voll besetzten Minibus saßen! Der Aufenthalt in Freetown hätte auch unter der Überschrift „Ein Zombie ist in der Stadt“ laufen können …...

Aber Glück im Unglück. Auf unserem Stellplatz am Strand tauchte ein großer, ziemlich in die Jahre gekommener Überlandbus, von dem Reiseunternehmen „Dragoman“, mit einer großen Reisegruppe auf. Die Reiseleiterin machte sofort einen Malaria Schnelltests (ähnlich einem Schwangerschaftstest) bei Claudia. Ergebnis: Negativ! Glück gehabt! Wahrscheinlich hatte Claudia bei den schwülen Temperaturen nur zu wenig getrunken, in Kombination mit der Anstrengung der vergangenen Tagen.

Nach einigen erholsamen Tagen am Strand, ein wenig Wartung am Grimber, inkl. Motorölwechsel, sollte es über die zweitgrößte Stadt Bo, rasch in Richtung Liberia gehen. Nachdem wir uns schon an geteerte Straße gewöhnt hatten, ahnten wir noch nicht, dass der größte Albtraum uns noch bevorstand. Hinter Bo sollten die letzten ca. 150 km nur noch eine üble matschige Piste durch den Dschungel sein! Anfangs fühlten wir uns durch einige Straßenbaumaßnahmen noch wie Zeugen des Baubeginns der Transamazonica in Brasilien, um schon bald durch enge Dschungelpfade voller tiefen Matsch und riesigen Wasserflächen zu fahren. In einigen dieser hüfttiefen „Seen“, schwammen mangels „öffentlicher Schwimmbäder“ die Kinder und Hausfrauen nutzen diese Stellen um Wäsche zu waschen! Trotz Allrad und entsprechender Bodenfreiheit, war uns die eine oder andere Stelle nicht ganz geheuer. So erkundete Thomas in Badehose zusammen mit der total begeisterten Dorfjugend die „Pfützen“. Das hier so etwas wie ein „grenzüberschreitender Verkehr“ stattfindet, ist für uns bis heute nicht nachvollziehbar. Tatsächlich scheint es kaum Verkehr zwischen Sierra Leone und Liberia zu geben. Die wenigen kleinen LKW's, die hier trotzdem verkehren, laufen größte Gefahr sich fest zufahren und wochenlang ausharren zu müssen. Unser Grimber allerdings nahm jede dieser Hürden mit „Leichtigkeit“.

Eine ganz besondere Hürde stellte dann kurz vor der Grenze der ziemlich breite Fluß Moa dar. Da standen wir plötzlich. Bereits über 100 km durch den Matsch gekämpft, die Grenze kam langsam auf maps.me immer näher und keine Brücke weit und breit! Stattdessen eine ziemlich suspekt anmutende abgehalfterte handbetriebene Flußfähre. Diese Art von Flußfähren sind mittels Seilen an beiden Ufern befestigt. Auf die eine Seite treibt einen (manchmal) die Strömung. Um auf die andere zu gelangen, wird dann wie in Zeiten vor Erfindung der Dampfmaschine, ein „Team von Tauziehern engagiert“, die die Fähre mittels Muskelkraft rüberziehen.

Nicht nur das sie ziemlich abgetackelt, viel zu klein und sicherlich nicht auf einen 7,5 Tonner ausgelegt war.....sie war nicht einmal in Betrieb! Und das Bild, das uns sich bot, machte uns auch nicht gerade optimistischer! Eines von zwei Zugseile war kaputt, das ganze Gefährt hatte eine seltsame Schieflage (schwamm es noch oder war es bereits am absaufen??) und die Planken für die Auffahrt zur Fähre waren „auch gerade nicht verfügbar“, bzw. ziemlich durchgefault. Einige ältere Einheimische winkten auch gleich nach der ersten Kontaktaufnehme ab....und wenn die Einheimische schon ihre Bedenken äußern, dann sollte es einem auch zu denken geben!!!

Zeitpunkt- und dauer einer möglichen Reparatur: UNBEKANNT!

Da standen wir nun ziemlich entsetzt und fassungslos. Zurück wollten wir dieses miese Stück Piste auf keinen Fall. Zumal es für Hunderte von km keinen anderen Weg gab. Aber wie immer im Leben....alles ist möglich! Es hat nur seinen Preis! Nach einem Hinweis, dass eine Überfahrt „nicht umsonst sein muss“ und der „Präsentation einiger Druckereierzeugnisse aus der staatlichen Druckerpresse“, kippte die zunächst eher ablehnende Stimmung. Auch hatten die vielen jungen, bis zu dem Zeitpunkt eher arbeitslosen, Zeitgenossen auch gerade ein ganz „großes Herz für die verzweifelte Lage von deutschen Touristen entdeckt und wollten unbedingt helfen“.

Um es kurz zu machen.... nach einem intensiven Studium einiger Scheine, wäre man vermutlich auch bereit gewesen ein „totes Schwein fliegen“ zu lassen. Nachdem einige morsche Holzbretter als Auffahrrampe zurecht gelegt waren, sollte Thomas möglichst zügig auf das schwimmende Ponton fahren. Das war auch ratsam, da bei der Auffahrt die Bretter unter den Hinterrädern in sich zusammen brachen und wir es gerade so auf die Plattform schafften! Als die Auffahrt geglückt war, gab es aber noch lange keinen Grund zum Entspannen. Erst musste der Grimber auf der Plattform ausbalanziert werden. Die Fähre schwankte unter dem Gewicht schon ganz bedenklich nach links, bzw. nach rechts. Auch die Bretter, die die Plattform der Fähre bildeten, schienen ihre beste Zeit hinter sich zu haben. Claudia war ohnehin gar nicht mehr in die Fahrerkabine eingestiegen. Thomas machte sich für alle Falle schon einmal sprungbereit und hatte in einer kleinen Tasche die wichtigsten Papiere, Dokumente, etc. zusammengelegt. ;-)

Aber Mut muß belohnt werden und so erreichten wir nach wenigen Minuten das andere (rettende) Ufer! Auch hier ging es nach Möglichkeit recht rasch runter. Diese Bretter waren ebenfalls nicht wirklich für einen 7,5 Tonner ausgelegt. Nach erfolgreicher Überquerung waren alle glücklich! Teile der Tauziehcrew freute sich über die „kleine Anerkennung“ (Erinnerung: Produkte aus der stattlichen Druckerei!) so sehr, dass man unbedingt einige Fotos mit Thomas machen wollte! Diese waren wohl im Preis enthalten! Auf eine Wiederholung haben wir dann aber trotzdem verzichtet!!

Wenn wir am nächsten Morgen dachten, unsere Nerven würden nun im letzten Teilstück zur Grenze etwas geschont werden, dann hatten wir uns arg geirrt. Der Morgen begann damit, das das Kabel vom Kühlschrank durchschmorte! Kein kaltes Getränk mehr am Abend nach einem langen anstrengenden Tag?!?! Jetzt wurde es langsam ziemlich bitter ….und die Laune sank so langsam!

Es kann nicht schlimmer kommen ?? O doch ...das ging noch! Plötzlich hatte Thomas einen Dieselgeruch in der Nase. Eine gründliche Inspektion des Grimbers von unten brachte dann die beunruhigende Gewissheit! Wir standen im Nirgendwo und die Dieselschläuche waren durchgescheuert und der Diesel floss bei laufenden Motor nur so heraus! Der Supergau! Was tun? Ersatzteile/Schläuche hatten wir nicht und Hilfe vom ADAC war hier weit und breit auch nicht zu erwarten. Guter Rat war teuer...dann muss man halt improvisieren. Nach einem Check unserer vorhandenen Möglichkeiten, fanden wir u.a. einen alten Fahrradschlauch, eine Tube „Superglue“ noch aus Marokko und den Rest einer Kleberolle. Damit konnten wir dann – zu unserer eigenen Überraschung - ziemlich erfolgreich „die Blutung unseres Patienten“ klebetechnisch stoppen und die Reise konnte Richtung Grenze weitergehen. Nach wenigen Stunden hatten wir dann endlich die Grenze zu Liberia erreicht und ein deja vu zu unserem Grenzübertritt von Guinea nach Sierra Leone. Auch hier war auf einem Schlag die Straße wie bei einer deutschen Bundesstraße asphaltiert!!

Man trifft in diesem Teil der Welt nicht wirklich viele andere Reisende...aber wenn, dann sind schon einige exotische Vögel dabei! Wir trafen hier zum ersten Mal (und danach immer wieder) auch noch eine ganz besondere Reisende, die einen Tag nach uns den Fluss und die Grenze zu Lieberia passiert hatte:

Irina aus Moskau. Blond, alleinreisend mit einem schneeweißen Hund, keiner (!) Fremdsprache mächtig ...und mit einem ganz normalen Hyundai Coupe unterwegs! Als sie aus dem Auto ausstieg sind einige m³ brauner Schlamm aus dem Fahrraum gelaufen.... und die Farbe des Hundes war wohl auch nicht mehr „schneeweiß“!

LIBERIA:

Auf liberanischer Seite wieder das alt bekannte Spiel. Hier begann eine asphaltierte Straße, die offenbar mit EU Geldern finanziert worden war. Wie auch in den vorigen Ländern, stößt man auch hier an jeder Ecke auf zahlreiche Projekte finanziert mit den Geldern und Unterstützung ausländischer Geldgeber und Hilfsorganisationen.

Der Grenzposten und die Beamten(innen) erinnerten in ihren bräunlichen Uniformen und breiten western-style Hütten eher an amerikanischen Texasranger! Auch bzgl. der Körpermaße (in der Breite!) und der Unhöflichkeit brauchten sie keine Vergleiche mit US amerikanischen Immigrationsbeamten zu scheuen! In ihrer Arbeitsweise waren sie dann aber wieder afrikanisch! Statt einen Monat trugen sie nur 7 Tage in unser Visum ein! Zu einer Korrektur waren sie nicht in der Lage ….das hätte ja zusätzliche Arbeit bedeutet. Da wir ohnehin an den Strandort Robertsport fahren wollten, empfahl man uns das dortige Immigrationoffice aufzusuchen und eine entsprechende Visumverlängerung zu beantragen... ggrrrrrr

Robertsport ist ein kleiner Ort ohne größere Infrastruktur, liegt ziemlich abgeschieden an einem wunderbaren Strand und ist nur über eine ca. 45 km lange Piste zu erreichen. An viele Gebäuden sind noch die sichtbaren Schäden aus dem Bürgerkrieg zu sehen, die von einer nicht ganz so glücklichen Vergangenheit berichten.. Unser toller mehrtägiger „Kurzurlaub“ wurde nur durch die Suche nach dem Immigrationoffice unterbrochen, welches ohne jedlichen Hinweis in einer halbverfallenden Baracke untergebracht war. Ohne die Unterstützung eines Einheimischen, der uns begleitete, würden wir noch heute suchen! Man erkannte dort sofort den Fehler der Grenzbeamten und wollte uns dort zu einem längeren Aufenthalt in Liberia verhelfen. Natürlich erkannte man auch die Chance für die „Gemeindekasse“ etwas Gutes zu tun! Ein Stempel ist teuer und muss natürlich von Zeit zu Zeit „erneuert“ werden. D.h. eine „Entschädigungsgebühr“ in Höhe von U$ 25 pro Person wurde fällig! Dafür fälscht man auch gerne alle vorhandenen Stempel im Pass und wir hatten 5 zusätzliche Wochen Aufenthalt. Nach einigen Umarmungen, „God bless you!“, „Welcome to Liberia“, „Halleluja“, etc. war der längere Strandaufenthalt gesichert.

Monrovia empfing uns dann als relativ entspannte Stadt. Der Verkehr war im Vergleich zu den vorigen westafrikanischen Hauptstädten relativ überschaubar und hatte eine fast westliche Infrastruktur. Es gab Banken, die vernünftige Beträge herausgaben (auch in U$). Hotels, in denen man e-mails checken und zu völlig überteuerten Preise z.B. einen Hamburger essen konnte. Auch hier ist alles was Geld bringt in libanesischer Hand. Die wenigen nach westlichen Standards bewohnbaren Appartments sind entsprechend von libanesischen Bauherren hochgezogen und an die fast unüberschaubare Anzahl ausländischer Expats von Hilfsorganisationen, Botschaften, Kirchengemeinden, etc. vermietet worden. So kann man wohl für ein 2 – 3 Zimmer Appartment locker mal U$ 3.000 – 3.500 Miete hinlegen.

Wir hatten das Glück einen tollen ruhigen Stellplatz praktisch im „Vorgarten“ des Bischoffs von Liberia der lutheranischen Kirche zu finden. Nicht nur war es ein sehr ruhiger Platz, was wohl nach Einbruch der Dunkelheit auf der anderen Seite des Eisentores NICHT der Fall war, sondern er lag auch sehr zentral. Außerdem war der Bischoff und seine „Crew“ sehr gastfreundlich. Vor allem Uwe, ein deutscher Mitarbeiter der Organisation „Don Bosco“ und gelernter KFZ Meister. So erhielten wir hier professionelle technische Unterstützung bei den vielen Weh-Wehchen unseres Grimbers! Vielen lieben Dank an Uwe nochmals dafür! Wir blieben nach Erhalt des Visums für die Elfenbeinküste ein paar Tage länger als geplant mit dem Erfolg, dass nicht nur der Kühlschrank wieder lief (Claudia jubelt noch heute darüber!), sondern der Grimber bekam auch neue Dieselschläuche und der Keilriemen wurde gewechselt.

So blieb uns genügend Zeit am Stammtisch der Deutschen Botschaft teilzunehmen und einem unvergesslichen „Strandbesuch“, der sich überraschenderweise als luxuriöses Spaß(Luxus)bad am Meer für Gutbetuchte entpuppte.

Auch bekamen wir dort den Tipp, auf dem Weg nach Norden, die unglaubliche ca. 40 km lange Naturkautschukplantage des Unternehmens Firestone zu durchqueren.

Wieder auf einer asphaltierten Straße waren wir bald in Gantia, der letzten großen Stadt in Liberia. Die letzten 100 km zur Elfenbeinküste waren - ewig grüßt das Murmeltier - wieder ein übles, zähes Stück offroad Piste.